Резервное копирование, которое действительно работает: стройная система шаг за шагом

Статья обновлена 23.09.2025

Резервные копии — не праздник для айтишников, а страховка от хаоса. Потерять данные легко: сбой диска, ошибка человека, вирус, пожар или просто невезение. Но потерять данные и остаться спокойным — совсем другое дело. В этой статье я расскажу, что из себя представляет понятная, надежная система резервного копирования, чтобы не гадать, работает ли она, а знать это точно.

Не обещаю волшебства за один вечер, но дам практические шаги, реальные стратегии и готовые инструменты для принятия решений. Читаем вдумчиво — через пару часов у вас будет четкая схема действий.

Зачем нужны резервные копии и какие риски они покрывают

Первое, что стоит понять: резервная копия — это не цель сама по себе. Это способ снизить риск простоя, потерь информации и финансовых убытков. Для бизнеса это вопрос доступности сервисов и репутации. Для частного пользователя — спокойствие и возможность восстановить личные файлы.

Риски, которые закрывают бэкапы, разные по природе. Иногда это аппаратный сбой; иногда — человеческая ошибка, например случайное удаление. Есть хакерские атаки и ransomware, которые шифруют файлы, и здесь важна отдельная стратегия. Хорошая система резервирования учитывает все эти сценарии и предлагает пути восстановления для каждого из них.

Ключевые понятия, которые нужно знать

Несколько коротких определений, чтобы язык был общий и понятный. RPO — это точка восстановления, другими словами сколько данных вы готовы потерять. RTO — время восстановления, сколько времени можно ждать, пока сервис снова будет работать. Дедупликация снижает объем хранимых данных, сохраняя только уникальные блоки.

Типы резервного копирования: полное, дифференциальное и инкрементное. Важность выбора типа объясняется балансом между скоростью, объемом хранилища и временем восстановления.

Сравнение типов резервного копирования

| Тип | Что сохраняет | Плюсы | Минусы |

|---|---|---|---|

| Полное | Все данные целиком | Простое восстановление, ясно, что где | Большой объем хранилища и длительное время выполнения |

| Дифференциальное | Изменения с момента последнего полного | Быстрее полного, восстановление проще, чем с инкрементом | Растет объем со временем до следующего полного |

| Инкрементное | Только изменения с момента последней резервной копии | Экономит место и время бэкапа | Восстановление может требовать последовательного применения множества инкрементов |

Правило 3-2-1 и его практическая реализация

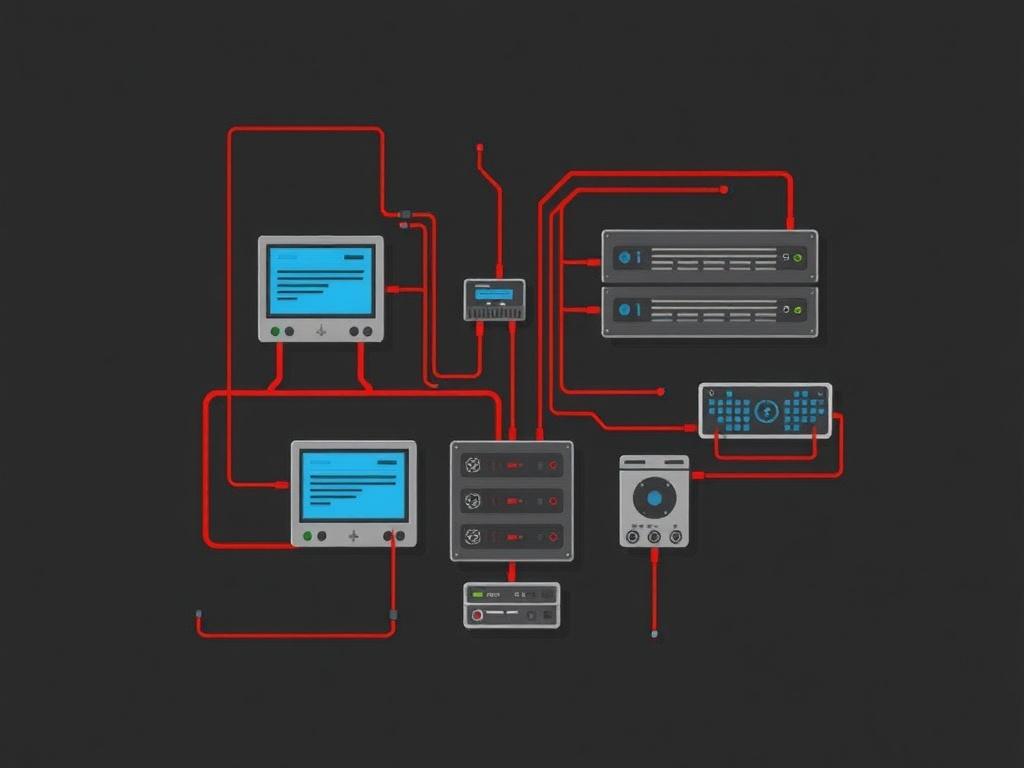

Самое простое и работающее правило — 3-2-1. Три копии данных, на двух разных носителях и одна — вне основного места хранения. Это не миф, а хорошая отправная точка, которая покрывает большинство рисков.

Реализовать правило можно так: основная копия на рабочем сервере, локальная резервная копия на NAS или внешнем диске и удаленная копия в облаке. Это покрывает и аппаратные сбои, и локальные катастрофы, и атаки типа ransomware.

Носители и средства: где хранить резервные копии

Выбор носителя зависит от объема данных, бюджета и требований по восстановлению. Иногда лента по-прежнему имеет смысл: дешево для долгого хранения. Диски дают скорость, облако — гибкость и географическое распределение. Часто используют гибридные решения.

Ниже таблица с быстрым сравнением распространенных носителей и когда их имеет смысл применять.

| Носитель | Преимущества | Недостатки | Сценарии использования |

|---|---|---|---|

| Лента | Низкая цена за ТБ при долгом хранении | Медленное восстановление, требует управления | Архивы, длительное хранение регуляторных данных |

| Дисковые массивы (NAS/SAN) | Быстрый доступ, удобство локального восстановления | Стоимость и уязвимость при локальной катастрофе | Частые бэкапы, быстрые RTO |

| SSD | Очень высокая скорость | Дорого для больших объемов | Базы данных и критичные приложения с низким RTO |

| Облако | Географическая репликация, масштабируемость | Операционные расходы, зависимость от сети | Удаленные копии, аварийное восстановление |

Политика резервного копирования: что включить

Резервное копирование — не про случайность. Это документированный набор правил: какие данные копируем, как часто, где храним и кто отвечает за проверку. Политика нужна и для малого бизнеса, и для домашнего пользователя, просто масштаб отличается.

Важные элементы политики: классификация данных по критичности, назначение RPO и RTO, расписание бэкапов, правила хранения и удаления, требования к шифрованию и журналированию, а также процесс тестирования и восстановления.

Шаблон основных пунктов политики

- Определение владельцев данных и ответственных за бэкап.

- Классификация данных: критичные, важные, архивные.

- Параметры RPO и RTO для каждой группы.

- Расписание: полный бэкап, инкремент/дифференциал, копии в облако.

- Правила шифрования при хранении и передаче.

- Периодические тесты восстановления и логирование.

Тестирование восстановления — как и как часто

Если не проверять бэкапы, то они — просто данные на носителе, а не страховка. Простой тест хотя бы раз в квартал не займет много времени и выявит проблемы намного раньше, чем катастрофа.

Тесты бывают разные: тест целостности копий, частичное восстановление файлов, восстановление полной инфраструктуры в тестовой среде. Хорошая практика — проводить полное восстановление критичных систем раз в год и выборочные тесты раз в месяц.

Контрольный список для теста восстановления

- Выбрать контрольный набор данных и время начала теста.

- Восстановить данные в изолированную среду.

- Проверить целостность и работоспособность восстановленных сервисов.

- Задокументировать время восстановления и найденные проблемы.

- Внести изменения в политику и автоматизацию при обнаружении недостатков.

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибки повторяются из раза в раз, но их легко избежать, если знать о них заранее. Самые живучие — отсутствие тестов, хранение всех копий в одном месте и пренебрежение доступностью метаданных для восстановления.

Еще одна частая проблема — доверие только ручным процедурам. Автоматизация снижает риск человеческой ошибки, но требует мониторинга и алертов. Наконец, забывают про шифрование в облаке и управление ключами, что может превратить резервную копию в источник утечки.

Экономика резервного копирования: бюджет и приоритеты

Бэкап — это не только затраты на хранение. Сюда входят лицензии, расходы на сеть, тестирование, энергию и время сотрудников. При ограниченном бюджете важно расставить приоритеты: какие данные критичны, а что можно хранить реже или дольше архивировать.

Оптимизация возможна за счет дедупликации, сжатия и выбора гибридной модели: быстрые локальные копии плюс экономичное облачное архивирование. В бюджете обязательно учтите частоту тестов и обучение персонала.

Внедрение: пошаговый план от идеи до работы

Внедрение системы бэкапов — не один большой шаг, а серия последовательных действий. Начинайте с диагностики: что у вас есть и что важно. Затем опишите политику, выберите инструменты и отработайте первые тесты.

Ниже — упрощенный план внедрения, который можно адаптировать под любую организацию.

- Оцените активы: где хранятся данные, кто их владелец, как часто меняются.

- Сформулируйте RPO и RTO для каждой категории данных.

- Выберите архитектуру: локальная, облачная или гибридная.

- Подберите ПО и оборудование с учетом дедупликации и шифрования.

- Настройте расписание бэкапов и автоматизацию.

- Проведите первые тесты восстановления и поправьте процесс.

- Документируйте всё и обучите ответственных.

- Внедрите мониторинг и регулярные проверки.

Практические советы и быстрые хитрости

Несколько коротких, но действенных советов, которые экономят время и нервные клетки. Во-первых, автоматизируйте уведомления о сбоях. Лучше знать о проблеме через 5 минут, чем через неделю.

Во-вторых, держите метаданные и каталоги бэкапов отдельно от основных копий. Без них поиск нужной версии может превратиться в кошмар. В-третьих, подумайте о защите от ransomware: Immutable-режимы в облачном хранилище и офлайн-копии делают восстановление возможным даже при атаке.

Заключение

Система резервного копирования — это сочетание правил, технологий и регулярной практики. Простая формула 3-2-1, грамотное определение RPO и RTO и регулярное тестирование делают её реальной страховкой против большинства угроз. Не ждите катастрофы, чтобы начать: даже небольшой и продуманный план сегодня сэкономит вам часы и тысячи рублей завтра.

Начните с инвентаризации данных, затем опишите политику и запустите первые автоматизированные бэкапы. Через квартал проведите тест восстановления и поправьте процесс — и вы увидите, что система работает. Это не раз и навсегда, а живой процесс, который развивается вместе с вашими данными.

Читайте еще: